Les images, on le sait, ont été un enjeu crucial dès les débuts de l’ère chrétienne. Le christianisme émergent s’est beaucoup méfié des images et de l’idolâtrie qu’elles suscitaient, mais les a aussi beaucoup développées, notamment à travers les icônes.

Celles-ci, théorisées, codifiées, ont relativement figé l’expression visuelle dans le monde oriental, après la crise iconoclaste des VIIIe-IXe siècles, et après la séparation entre l’orthodoxie orientale et la chrétienté d’Occident.

Si déjà, “ avant l’époque de l’art ”, pour reprendre l’expression de Hans Belting1, le monde byzantin produit des images différentes de l’Occident, il persiste ensuite et se tient éloigné des révolutions picturales qu’on met en œuvre sous l’impulsion des artistes.

Je vous convie, dans cet article et les quatre suivants, à un parcours essentiellement visuel, de visages peints ou créés en mosaïques du monde orthodoxe, dans la Turquie et la Géorgie d’aujourd’hui, qu’on a glanés lors de nos périples, et donc sans souci d’exhaustivité ni d’approche systématique. Mais cette rencontre visuelle donne tout de même à voir à la fois la permanence de l’image et ses lentes variations. J’accompagne ce catalogue d’images de commentaires forcément assez brefs, mais qui permettent d’en situer les contextes. Petit parcours, pour débuter, parmi les mosaïques de Sainte-Sophie.

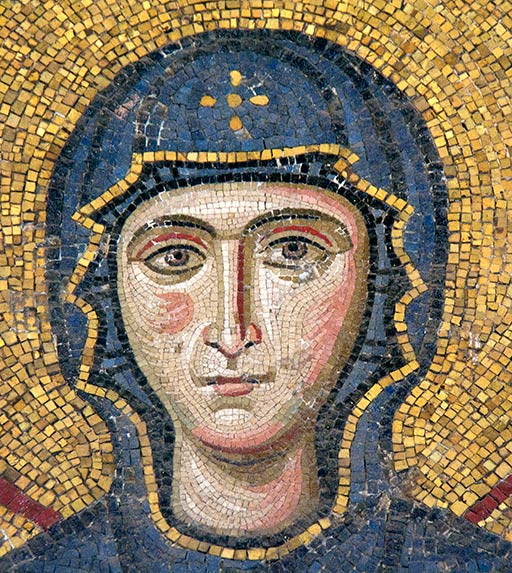

Bien que la crise iconoclaste soit terminée depuis 843, c’est en 867 seulement que les mosaïques restaurées du chœur de Sainte-Sophie sont dévoilées. La Mère de Dieu (Theotokos) trône dans la niche de l’abside sur près de cinq mètres de hauteur. “ Les vêtements sombres du personnage féminin lui permettent de se détacher du trône, alors que le vêtement doré de l’Enfant contraste avec celle qui lui sert pour ainsi dire de trône humain. ” → Hans Belting, op. cit. p. 225. La mosaïque est extrêmement élaborée, les tesselles des visages sont plus petits que ceux des vêtements et suivent les courbes, accentuant la ressemblance avec une peinture. Et on retrouve les caractéristiques de l’icône : le fond doré symbole du divin, la frontalité que le même axe des visages impose.

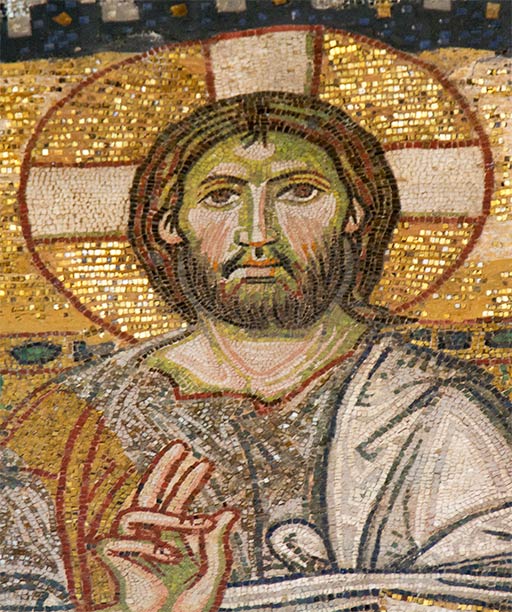

La mosaïque de ce Christ en majesté, bénissant de sa main, est située au tympan de la porte impériale. Aux premiers siècles, l’empereur byzantin s’arroge le droit de faire de son image un équivalent de celle du Christ. Mais ce sont les empereurs qui déclenchent la “ guerre des images ” et, quand celle-ci s’apaise, les patriarches fidèles aux images s’opposent aux empereurs. En bas à gauche de ce visage, on voit l’empereur, sans doute Léon VI (règne de 886 à 912), humblement prosterné devant le Christ.

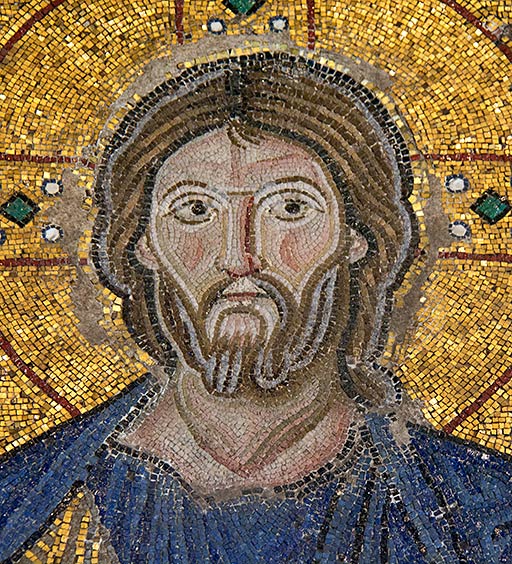

Au milieu du XIe siècle, Zoé l’impératrice et son troisième mari Constantin IX Monomaque se font représenter de chaque côté du Christ. On mesure la permanence des codes de l’image, d’un visage christique à l’autre et aussi la contamination entre les pouvoirs religieux et politiques. Que dit le concile de Nicée II (787) qui réhabilite les icônes ? “ L’honneur rendu à une image remonte au modèle original. Quiconque vénère une image vénère la réalité qui y est représentée. ” → Hans Belting op. cit. p. 678.

Dans cette mosaïque, la Vierge avec son enfant est représentée entre l’empereur Jean II Commène, qui tient une bourse de donation et l’impératrice Irène qui tient un rouleau. L’œuvre est postérieure à 1122. On comparera ce visage à celui de l’abside. Pour situer les règles, écoutons Photius le patriarche de Constantinople : selon lui, “ le visage de la Theotokos était détaché, imperturbable, au-delà des passions et ses lèvres étaient pressées l’une contre l’autre, immobiles et silencieuses, conformément à son prototype. Ces caractéristiques correspondent effectivement à celles de la plupart des images représentant la Vierge, mais elles ne sont pas présentes dans la mosaïque de Sainte-Sophie [à l’abside], où Marie se distingue des représentations habituelles par une bouche assez pulpeuse et légèrement entrouverte.2 ”

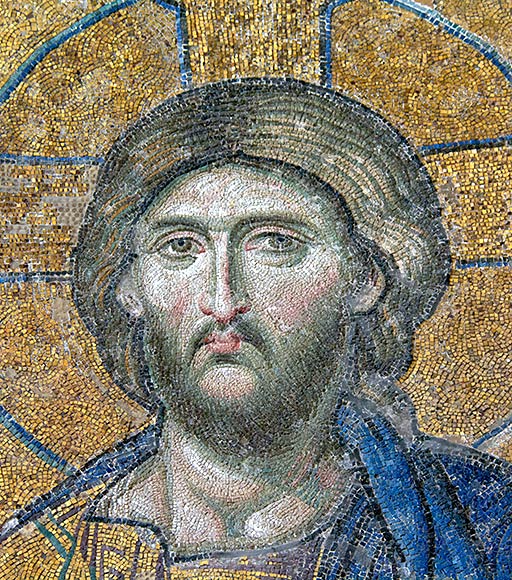

Terminons ce parcours dans les mosaïques de Sainte-Sophie par ce visage du Christ de la Deisis, présenté entre la Vierge et Jean Baptiste qui traditionnellement intercèdent auprès de Jésus, en faveur de l’humanité. L’œuvre date du milieu du XIIIe siècle, et l’on remarque l’évolution dans l’expression du visage, traité ici avec une douceur et une subtilité extrêmes.

En 2015

1 Hans Belting, Image et culte, une histoire de l’art avant l’époque de l’art, Les éditions du Cerf, 2007.

2 Tania Velmans, L’image byzantine, ou la transfiguration du réel, Hazan, 2009, p. 37.

Écriture le 20/11/23