Il crachine ce matin-là sur la Loire, le vent d’océan fait germer les rides d’eau sur la surface du fleuve.

De l’anonymat urbain du parking, nous avons marché à travers les maisons entassées du petit village des pêcheurs autrefois, à travers les venelles étroites, comme dans un labyrinthe dont la traversée purifie le corps et l’espace. Nous prenons le bateau pour atteindre le cœur de la grande ville. Mais les villes d’aujourd’hui ont-elles vraiment un cœur ?

Sur la rive nord, les hauteurs de la butte Sainte Anne, où nous avons vécu quelques mois au début de notre vie commune, je vois le clocher, je revois nos promenades ces soirs d’été, dans les ruelles pavées où l’herbe poussait encore, je revois ce grand fleuve vers la mer qui nous appelait à vivre, je compte depuis le bateau les années derrière nous, cinquante-sept exactement, et c’est juste hier, je t’observe à la dérobée, dans les embruns du gris du crachin, sur la Loire, ce matin-là. Nous allons voir les œuvres d’un peintre, dans ce château des Ducs de Bretagne devenu musée, nous passons dans la ville qui a tant changé, j’ai du mal à ressentir les émotions de la jeunesse, les enfilades des avenues sont toutes polies, j’ai l’impression de marcher dans l’incertitude, presque dans un univers recréé, qui dessinerait autre chose que lui-même.

La ville s’est agrandie, s’est enrichie, on voyage vers elle, elle scintille de mille feux, elle agite la culture dit-elle. Et je vois des femmes et hommes brasser comme dans un bocal des idées, faire naître des projets pour aujourd’hui, attirer les foules et les médias du monde, la ville écrit sur le monde les traces des génies.

Et celui dont on vient voir – ou boire plutôt serait plus juste, comme un breuvage de l’ordre de l’essentiel – les dessins, les estampes et les peintures, est assurément un de ces génies d’exception de l’humanité. Voici quarante-cinq ans, nous avions vu déjà à Paris ses œuvres, et ce parcours au Centre culturel du Marais avait déjà été inoubliable, et là encore, c’était juste hier, et j’extrais du catalogue qu’on a gardé près de soi cette phrase d’Edmond de Goncourt : “ Voici le peintre universel qui, avec le dessin le plus vivant, a reproduit l’homme, la femme, l’oiseau, le poisson, l’arbre, la fleur, le brin d’herbe ; voici le peintre qui aurait exécuté 30 000 dessins ou peintures... ”

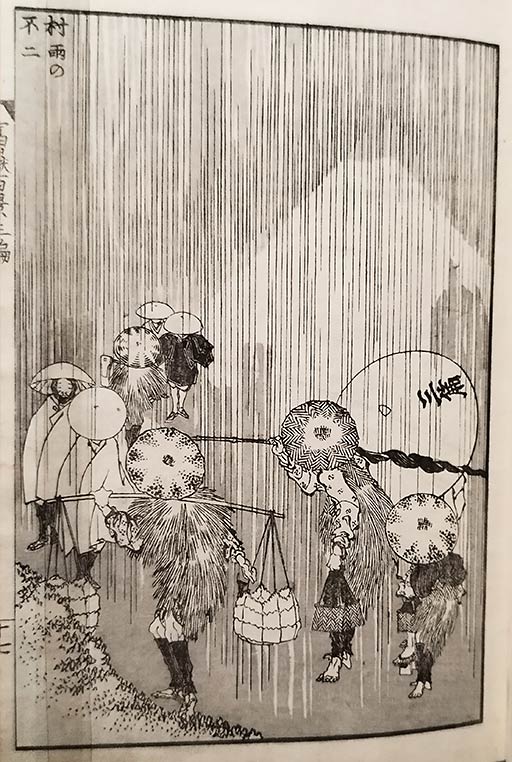

Aujourd’hui, on retrouve Hokusai, le même dialogue en ferveur, la même subtilité des traits, la même présence et l’évanescence à la fois, cette sorte d’extrême présence d’un monde et cette modestie à la fois, l’attention aux vêtements et leurs motifs, la finesse des personnages au sein des paysages, ce que les Japonais ont appelé l’ukiyo-e, les images du monde flottant, où les plaisirs des jours se fondent dans la mélancolie. Nous marchons dans l’exposition, et des années de vie résonnent en nous. Je me dis qu’en ces temps où l’on se rappelle la douleur atomique d’Hiroshima et de Nagasaki, au cœur de cet absurde réarmement en cours, la culture reste impuissante mais n’est pas vaine. Elle fait dans le monde cette trace fulgurante d’une autre vie. En presque 90 ans de vie, Hokusai a commencé de dessiner à 6 ans, de faire des gravures à 16 ans, il a signé ses œuvres d’une trentaine de noms, déménagé 93 fois, lui qui se nommait “ le fou de dessin ”. Un peu avant sa mort, il écrit ce poème d’adieu : “ Mon âme seule ira sereine dans les champs l’été ”. Et certes son amour de la terre, des paysages, cette manière de revenir sans cesse au Mont Fuji, le lieu sacré, cette telle attention à la fragilité des femmes et des hommes écrivent en nous des partages où l’universel prend corps dans l’incarnation la plus locale.

Nous revenons de l’incandescence, le soleil est revenu sur la Loire, la ville a repris ses couleurs. La culture fait l’indécidable du bonheur, elle marque dans l’improbable ce qui dure, la culture est ce qui naît de plus précaire dans la durée. Nous allons sans savoir, nous passons les venelles de l’ancien village, nous allons sans savoir ce qui reste de l’âme, dans les champs de l’été.

Sources :

• Le fou de peinture Hokusai et son temps, Centre culturel du Marais, Paris, 6 octobre 1980 – 4 janvier 1981

• La vague Hokusai, 1760 – 1849, Chefs-d’œuvre du Hokusai-kan Museum d’Obuse, Musée d’Histoire de Nantes, 28 juin – 7 septembre 2025

Écriture le 07/08/25