C’est un édifice très ancien blessé par le feu et qu’on a reconstruit par des milliers de mains, pour en révéler de nouveau la grandeur.

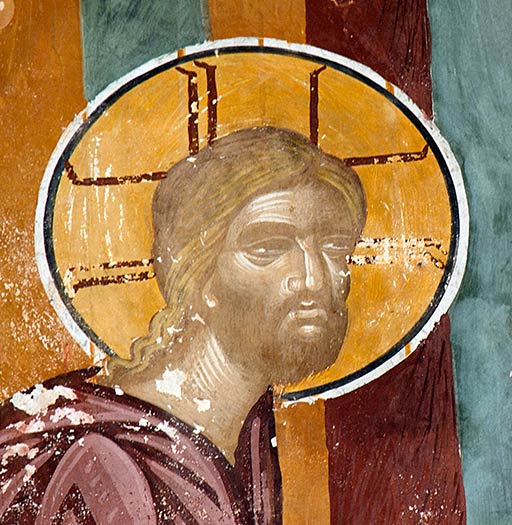

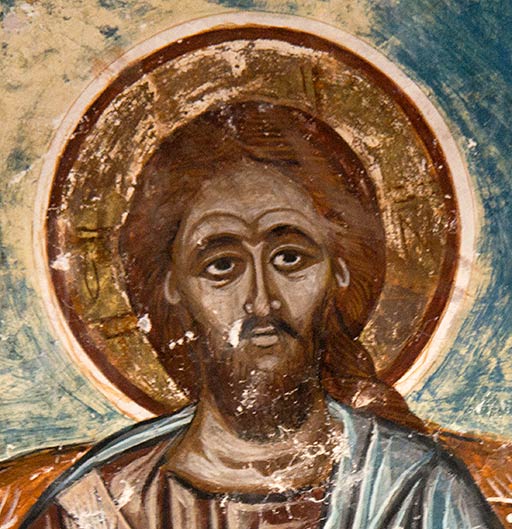

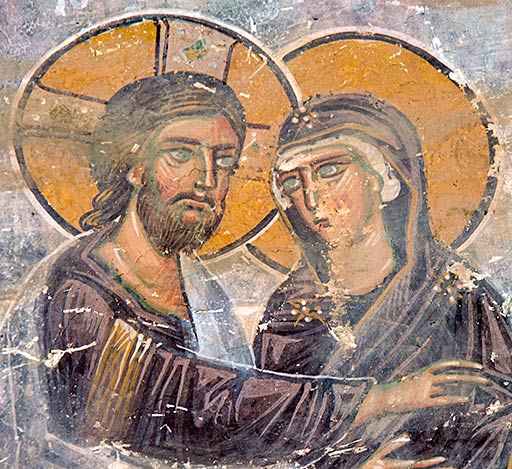

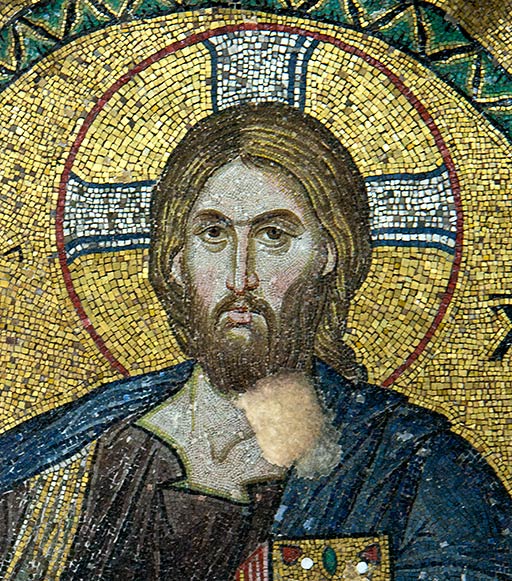

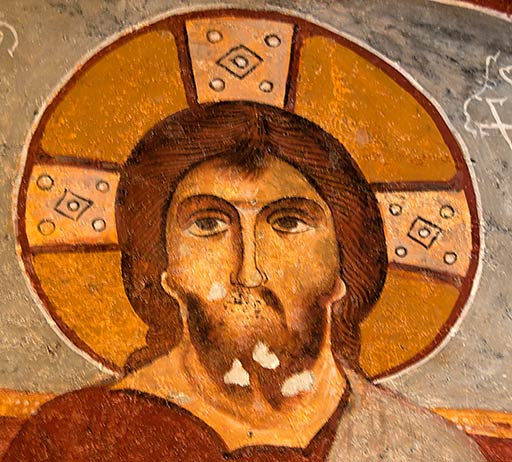

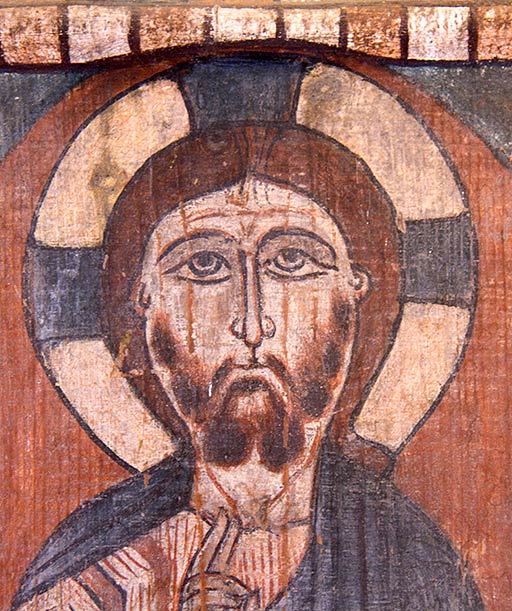

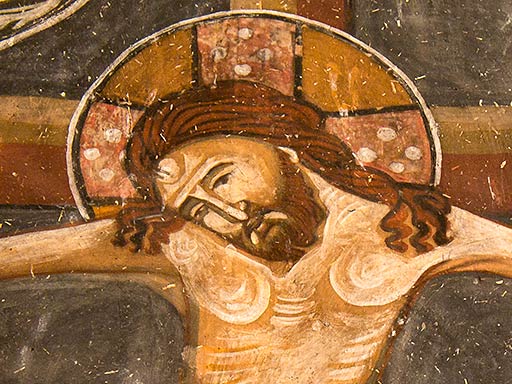

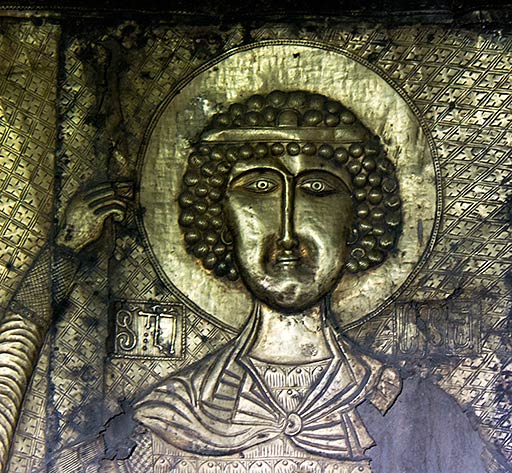

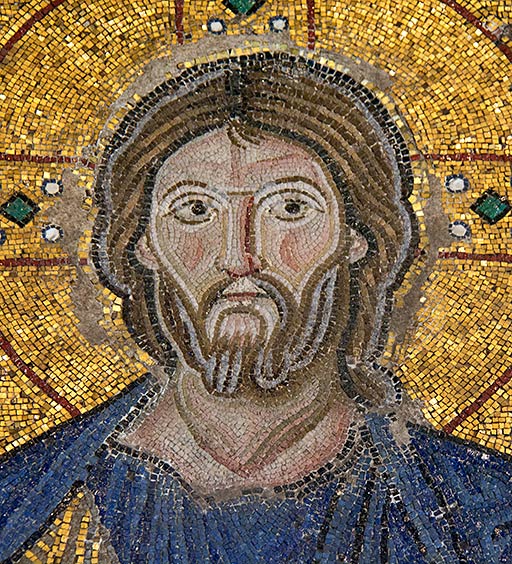

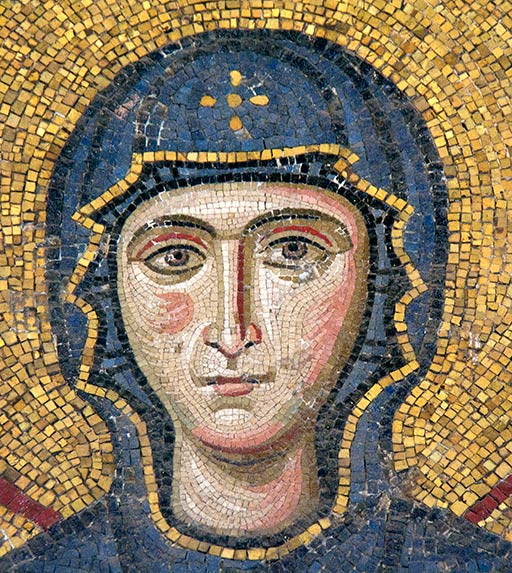

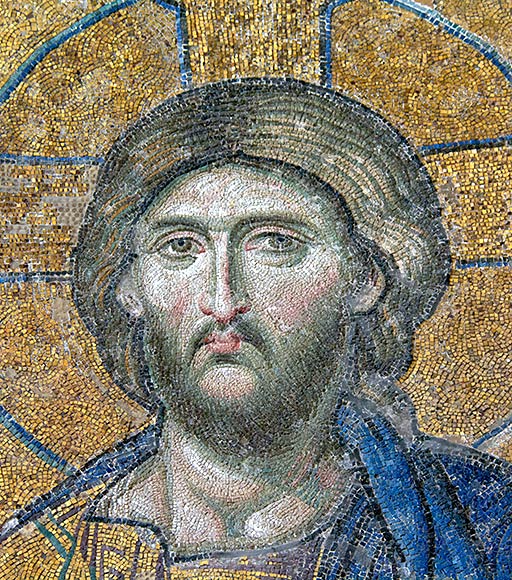

Édifier, quand ce mot commence à prendre son envol au début du XIIe siècle, c’est faire grandir dans la foi – l’édifice en est le témoignage pour des siècles. Mais sa mémoire est si longue et sa permanence si étonnante, qu’il est traversé de paradoxes, insaisissable comme tout ce qui s’agrège en image, qui consomme les regards et les consume.

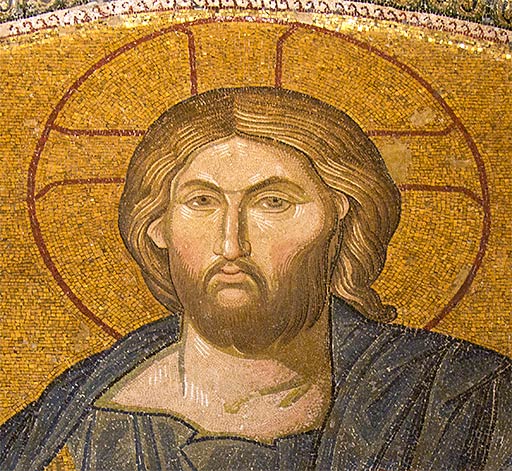

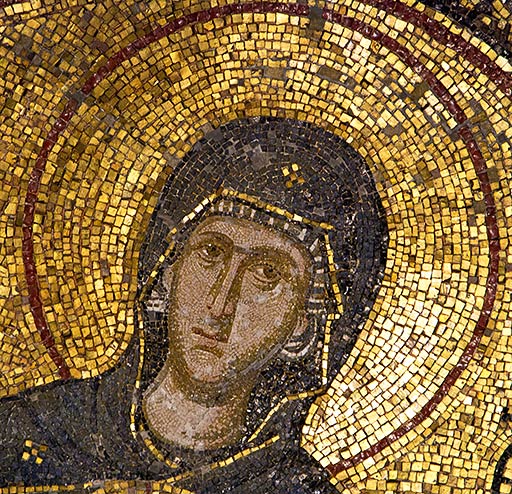

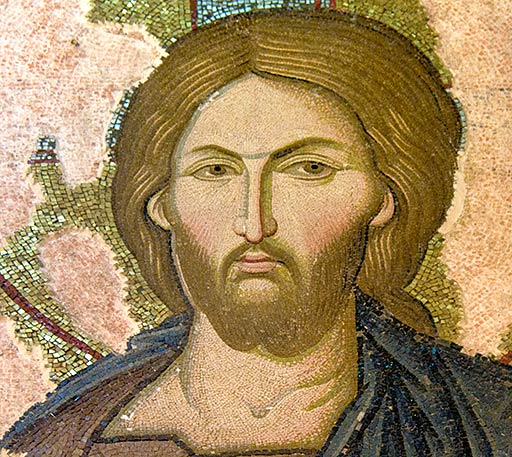

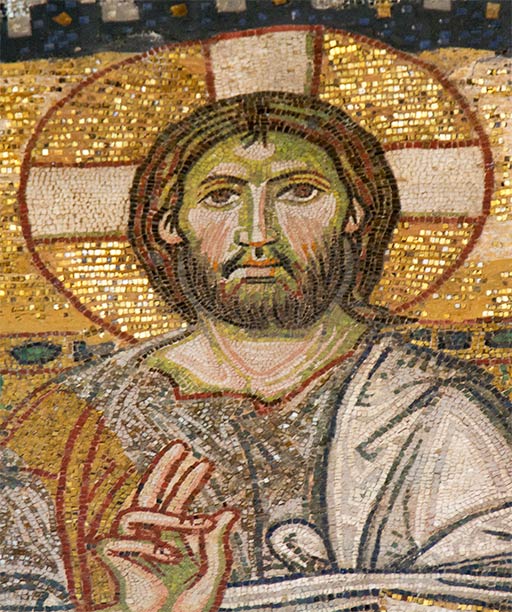

C’est ce soir, devant les écrans du monde, qu’on donne à voir à nouveau cette merveille restaurée de la lumière, cette respiration si singulière peuplant l’espace, comme une sorte de chant inextinguible jaillissant des pierres, emportant les regards ailleurs, vers des espaces qu’on ne voit pas mais qu’on croit pressentir. Il y a des gestes rituels, dont on ne perçoit pas toujours le sens, l’homme d’Église qui frappe à coups redoublés sur l’immense porte, l’orgue, instrument sacré qui s’éveille à nouveau à sa propre musique, elle qui emplit alors l’immense espace. Il y a une longue procession de gens qui portent des bannières, et l’on pense aux oriflammes de l’ancien temps, qui rassemblaient les mouvements des foules. Les caméras font des merveilles dans l’espace, sur les visages, les caméras tressent avec la lumière des images multipliées. Sont-elles là pour capter le regard de la foule au spectacle, l’envelopper doucement dans l’émotion incandescente d’où l’on ne sort pas, ou tracer en chacun un chemin vers l’invisible – ce pourquoi fut créé jadis cet édifice ?

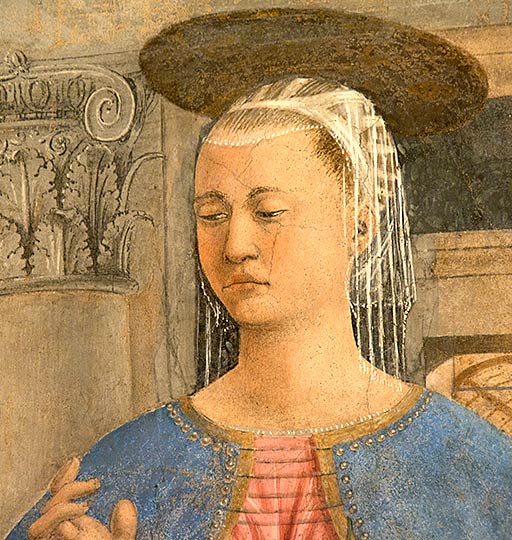

On a convié là les puissants du monde, pour paraître soi-même plus puissant peut-être, ceux qui dirigent les peuples, et les grands financiers, eux qui ont largement donné pour que l’édifice puisse renaître. Ceux qui dirigent et participent à l’extrême montée des périls et de la haine dans le monde. Ceux qui financent et s’arrogent droit de cité ici, quand la parole au nom de laquelle on a jadis édifié ces pierres fustigeait les marchands du temple. Paradoxes du pouvoir et de l’argent, rien n’a changé depuis des siècles, quand les seigneurs du Moyen Âge donnaient fastueusement pour les églises et le salut de leur âme. Je pense à Scrovegni l’usurier, qui lègue sa fortune pour une chapelle à Padoue, où Giotto créera de sublimes images, qui cherchent elles aussi l’invisible de cette parole radicale qui taraude les hommes depuis des siècles. Paradoxes des mélanges, des voies impénétrables, de l’invisible qu’on voudrait tant s’accaparer pour l’effacer, le dominer.

Tous les grands de ce temps ne sont pas venus, dont le premier concerné, aurait-on cru, lui le chef religieux, qui a préféré aller quelques jours plus tard dans un coin reculé de ce pays, pour une rencontre modeste. Lui, qui a pris le nom de ce Poverello du XIIIe siècle qui parlait aux oiseaux, qui avait délaissé tous ses habits de ville pour l’errance, avec quelques compagnons, pour éprouver mieux la parole radicale du très ancien récit.

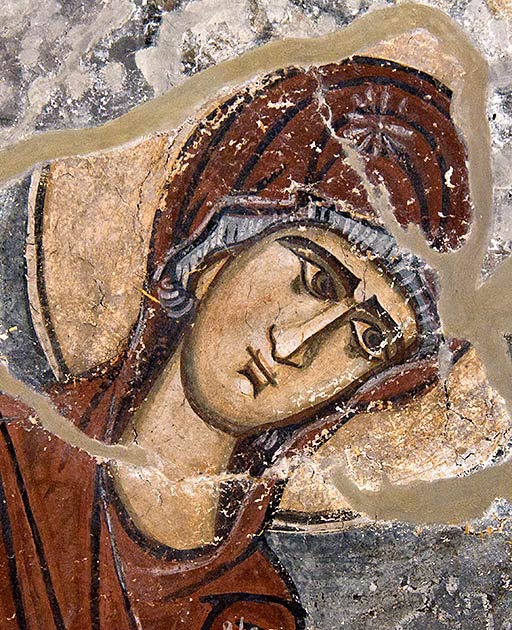

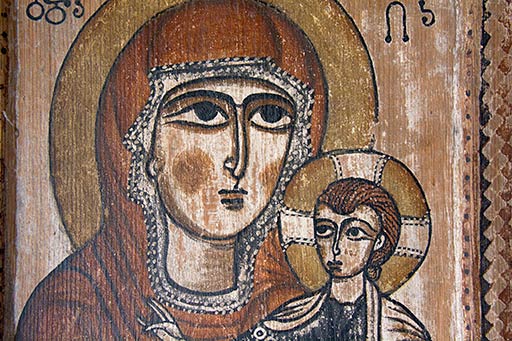

L’image, cette folle idole qu’on croit maîtriser mais qui subjugue, où chacun se repaît de lui-même. Mais aussi cette quête de l’invisible, ce chemin incertain dans la modestie du silence, où chacun rassemble ses bribes de fraternité partagée. Je regarde la lumière qui traverse la cathédrale, indécis, sans rien savoir de l’Histoire.

Écriture le 10/12/24