Second livre qui tente de sonner le tocsin pour ce monde qui vient.

Après avoir lu une œuvre de fiction, on se dit que le récit et les réflexions de Giuliano da Empoli1 vont permettre de relativiser, de gagner en sérénité, de mieux comprendre ce qui se joue de notre avenir.

L’auteur a été conseiller politique de haut niveau, notamment auprès de Matteo Renzi et Romano Prodi en Italie, mais aussi en Suisse et en France. Il a participé comme tel aux coulisses des grands événements internationaux, où les puissants de la planète se rassemblent. Témoignage de première main donc, dont l’auteur se présente comme un scribe aztèque à l’orée du livre :

Au cours des trois dernières décennies, les responsables politiques des démocraties occidentales se sont comportés, face aux conquistadors de la tech, exactement comme les Aztèques du XVIe siècle. Confrontés à la foudre et au tonnerre d’Internet, des réseaux sociaux et de l’IA, ils se sont soumis, dans l’espoir qu’un peu de poussière de fée rejaillirait sur eux. → p. 12

Et il termine son introduction par des propos glaçants :

partout les choses évoluent d’une telle façon que tout ce qui doit être réglé le sera par le feu et par l’épée. → p. 13

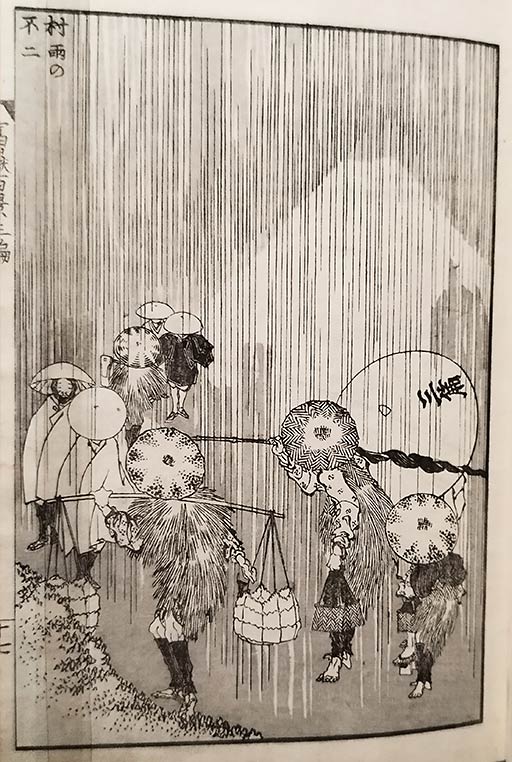

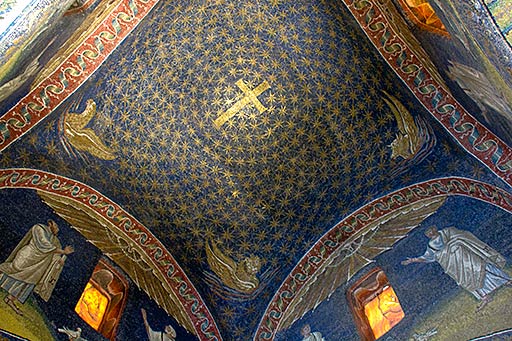

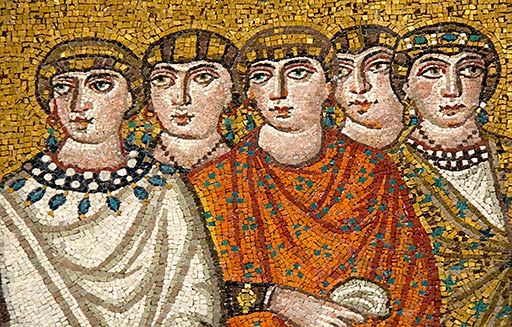

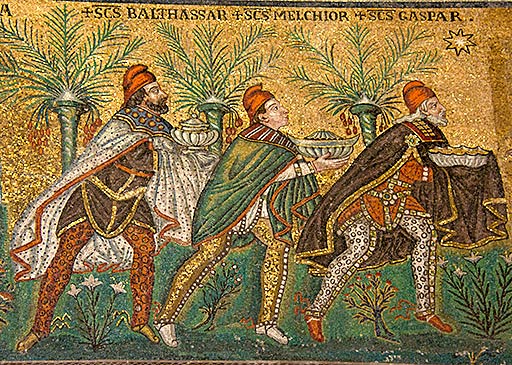

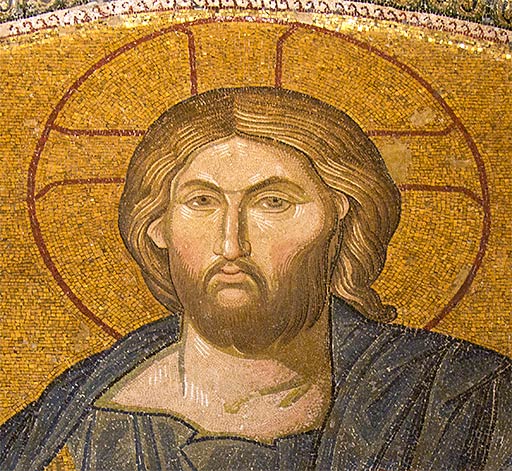

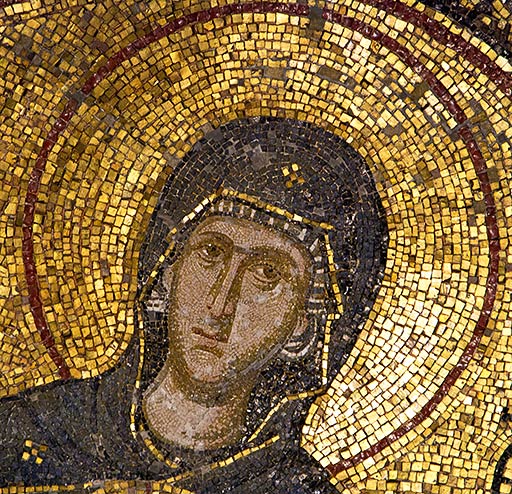

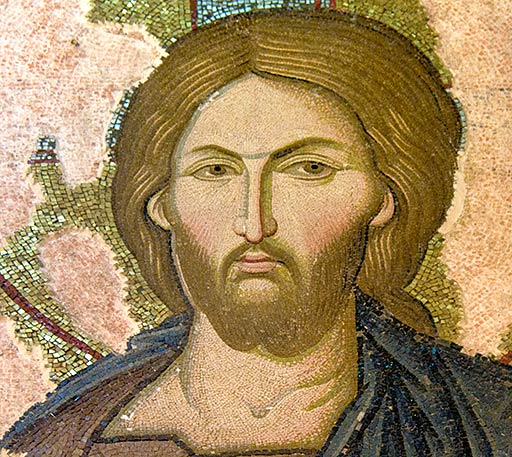

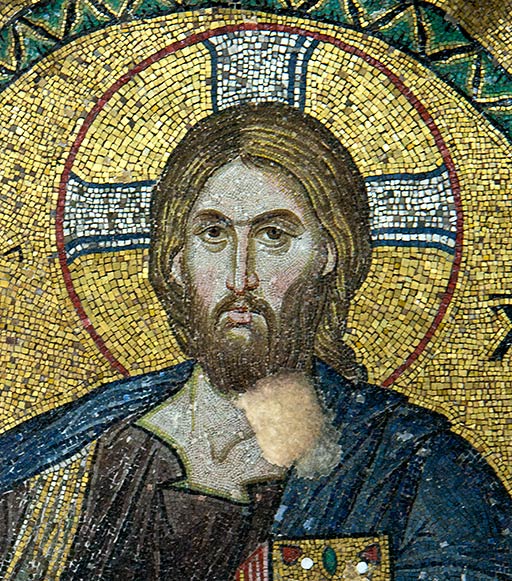

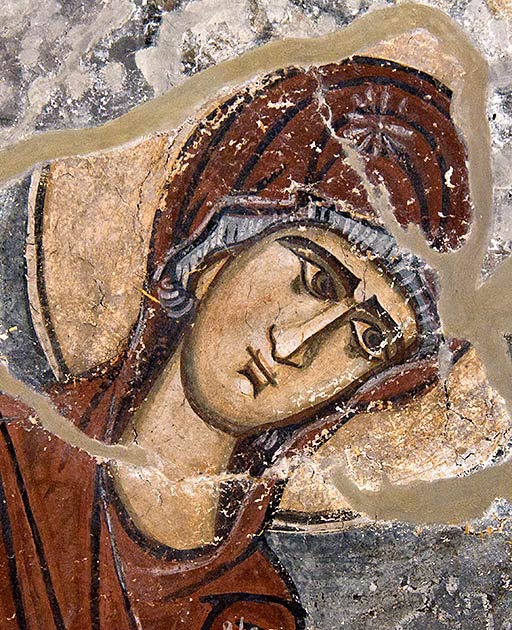

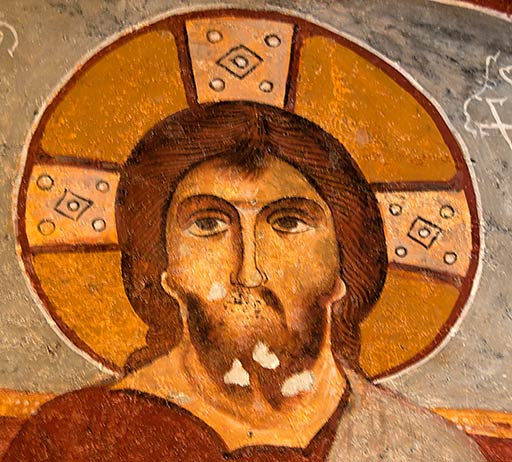

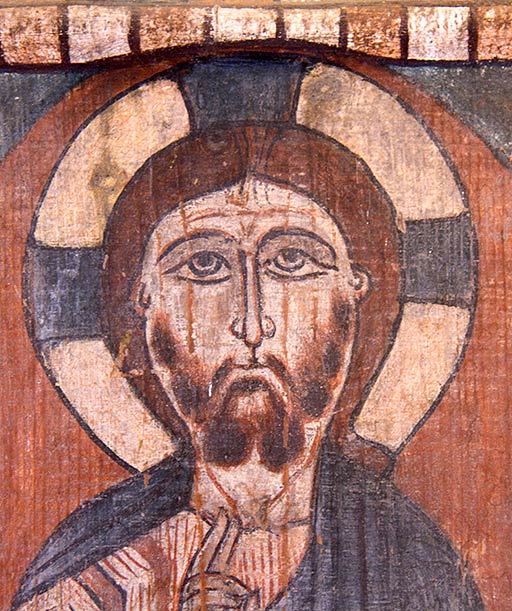

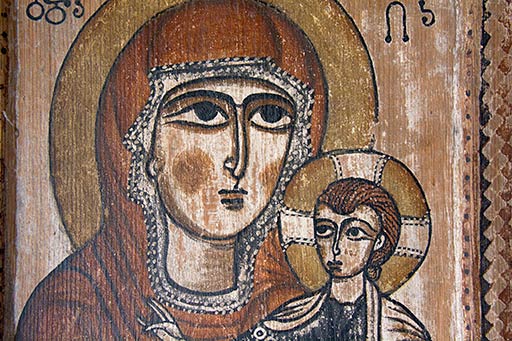

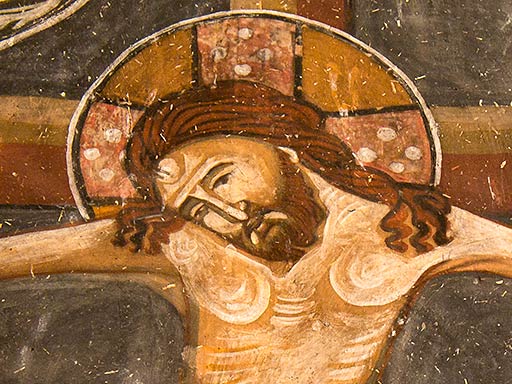

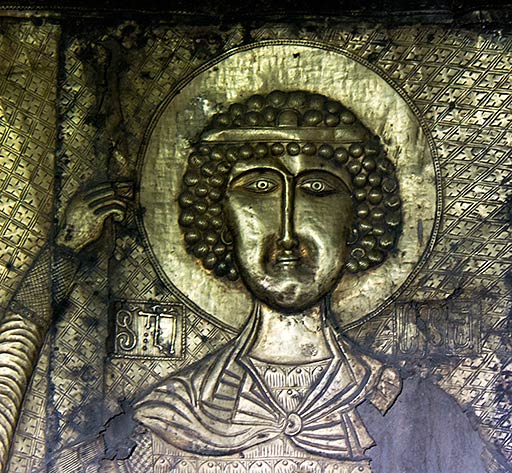

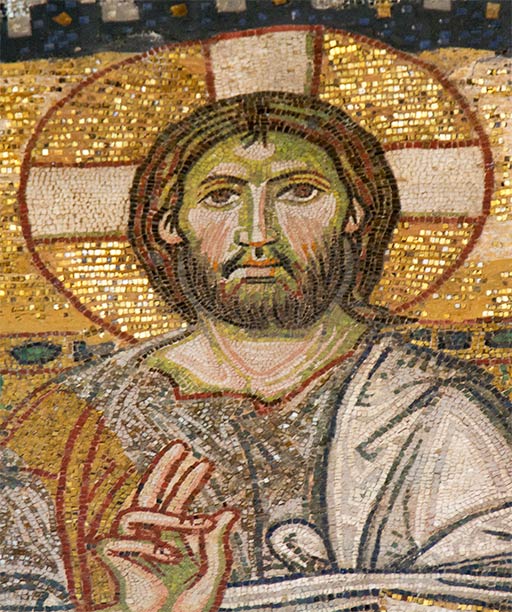

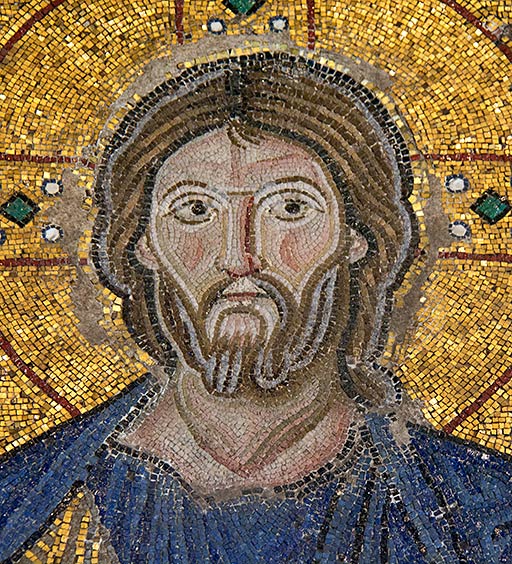

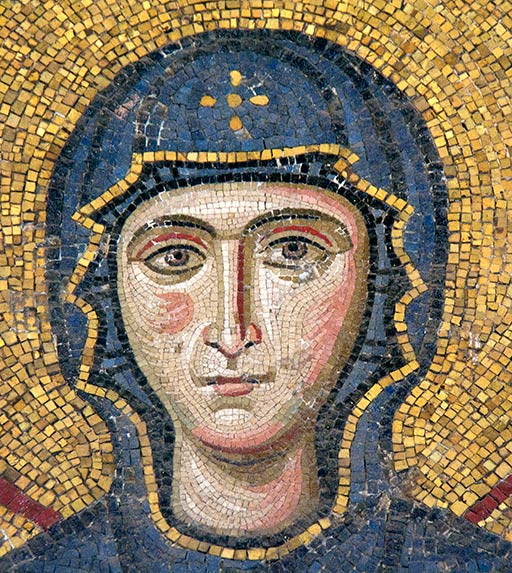

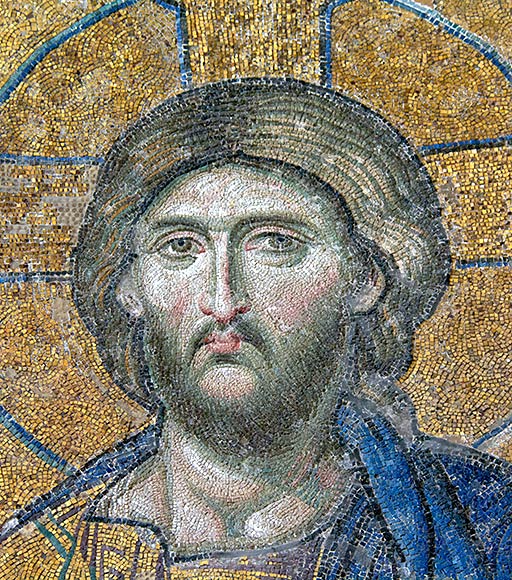

S’ensuit une sorte de parcours en fragments, comme une mosaïque dont chaque tesselle qu’on ajoute construit pas à pas l’incohérence et la folie d’un monde en errance, et bien peu forgé par la sagesse dont on a fait l’emblème de notre espèce d’homo sapiens. Fragments sobrement nommés par le lieu et le temps : New-York, septembre 2024, Florence, mars 2012, Riyad, novembre 2024… Un lieu, une date, et à chaque fois un récit étayé, vécu, des atermoiements et des turpitudes des grands de ce monde, des coulisses des assemblées de l’ONU au G7 et autres rencontres ou événements marquants. L’auteur raconte ses échanges avec d’autres conseillers, il fait référence parfois aux figures du passé, aux mises en scène anecdotiques qui font froid dans le dos. Suivons sa plume un moment, qui cherche à montrer

la vie politique pour ce qu’elle est : une comédie des erreurs permanente, dans laquelle des personnages, presque toujours inadaptés aux rôles qu’ils occupent, tentent de s’en sortir, se dépêtrant de situations toujours inattendues, souvent absurdes, parfois ridicules. → p. 23

Première face du livre. L’auteur décline les propos d’un conseiller proche de Poutine, Sourkov, avant l’invasion de l’Ukraine :

Toute société […] finit par produire le chaos en son intérieur. […] La seule façon de résoudre définitivement le problème est de l’exporter. Selon Sourkov, les grands empires de l’histoire se régénèrent en déplaçant le chaos qu’ils produisent hors de leurs frontières. → p. 28

Puis, il parle des chefs :

Lorsque le chaos dépasse un certain stade, le seul moyen de rétablir l’ordre est d’identifier un bouc émissaire. Et le chef, quel qu’il soit, est toujours un bouc émissaire en attente. → p. 30

Mais ce mécanisme de bouc émissaire, que René Girard a longuement décrypté dans ses livres, ne contient plus la violence comme il le faisait auparavant. Dans un livre remarquable2, Paul Dumouchel, dans la mouvance de Girard, montre combien cette exportation du chaos vers les autres est un sacrifice désormais inutile. “ Les autres sont maintenant parmi nous. La mondialisation a mis un terme à la coïncidence entre les divisions politiques, sociales et culturelles d’une part, et la distance dans l’espace physique d’autre part. Il n’est plus vrai que ceux qui ne sont pas nous habitent ailleurs.3 ” Et dans cet espace mondialisé que nous partageons tous désormais, les différences d’un territoire à l’autre ne sont plus suffisantes pour fonder des identités, même si les politiques extrêmes cherchent à les refonder. Mais les hommes s’obstinent à mettre en œuvre des choix archaïques, obsolètes, car en changer serait remettre en cause tout l’édifice. Il en va de la politique comme du changement climatique.

D’autant que ces gens qui nous gouvernent sont en train de devenir des caisses d’amplification des désirs inavoués qui font l’air du temps, ils ne guident plus ni n’éclairent les peuples :

Trump n’est au fond que l’énième illustration de l’un des principes immuables de la politique, que n’importe qui peut constater : il n’y a pratiquement aucune relation entre la puissance intellectuelle et l’intelligence politique. Le monde est rempli de personnes très intelligentes, même parmi les spécialistes, les politologues et les experts, qui ne comprennent absolument rien à la politique, alors qu’un analphabète fonctionnel comme Trump peut atteindre une forme de génie dans sa capacité à résonner avec l’esprit du temps. → p. 77-78

Ce tissu géopolitique presque en lambeaux, et c’est le second versant du livre, est percuté de plein fouet par le numérique, qui fait rupture complète de l’économie mais bien plus de tout notre rapport au monde :

Les plateformes se présentent comme une vitrine transparente, à travers laquelle contempler le monde tel qu’il est, délivré des biais des élites qui contrôlent les médias traditionnels, mais elles n’en sont que des miroirs de foire, qui déforment la réalité au point de la rendre méconnaissable, afin de l’adapter aux attentes et aux préjugés de chacun d’entre nous. → p. 93

Da Empoli fustige les ingénieurs de la tech qui se sont transformés en “ programmateurs du comportement humain ”. Il rapporte en détail, par exemple, une rencontre à Montréal en septembre 2024, consacrée à l’intelligence artificielle, où sont présents les plus grands experts, qui “ ne sont d’accord sur presque rien ”. Il cite les propos de l’un d’entre eux, qui lui semble le plus crédible :

Quand les plus grands experts d’un domaine ont des avis aussi divergents, dit-il, et font des prédictions aussi discordantes, qui vont jusqu’à la destruction de l’espèce humaine, la sagesse voudrait que l’autorité publique examine toutes les hypothèses, au lieu d’en choisir une. → p. 97

Mais ce n’est pas du tout ce qui se passe, les grands groupes numériques font la loi, elles imposent le mimétisme avide des produits à venir qui vont nous libérer encore plus, comme ces lunettes connectées dotées d’un assistant virtuel :

il aura une idée très précise de ce que vous voulez. Il pourra même prédire ce que vous pourriez vouloir. → p. 100

Dès lors, l’interface numérique qui, plus encore qu’aujourd’hui, va faire corps avec nous, saura

combler nos désirs avant même que nous ayons eu le temps de les formuler. → p. 100

Bien plus grave encore, devant la démission des élites de l'Occident,

les conquistadors de la tech ont décidé de se débarrasser des anciennes élites politiques. S’ils parviennent à leurs fins, […] tout ce que nous sommes habitués à considérer comme l’axe porteur de nos démocraties sera balayé. → p. 108

L’accord tacite entre les élites financières et économiques d’un côté et les élites politiques et technocratiques de l’autre, a volé en éclats :

Les nouvelles élites technologiques, les Musk et les Zuckerberg, n’ont rien à voir avec les technocrates de Davos. Leur philosophie de vie n’est pas fondée sur la gestion compétente de ce qui existe, mais plutôt sur une sacrée envie de foutre le bordel. → p. 109

Il faut lire ce livre pour sa lucidité, pour accepter d’être ébranlé par lui, pour comprendre que ce qui nous assaille, crise sur crise, est sans doute d’une ampleur inconnue jusque là dans l’histoire humaine. Terminons sur cette citation qui révèle l’atrophie culturelle, lente et puissante, à laquelle on assiste :

le codage numérique accomplit son œuvre implacable d’homogénéisation, en éliminant tout ce qui ne peut être quantifié. Ce faisant, le passage de l’analogique au numérique élude le sens profond des choses et ouvre toute grande la porte au chaos. → p. 135

1 Giuliano da Empoli, L’heure des prédateurs, Gallimard, 2025.

2 Paul Dumouchel, Le sacrifice inutile, Flammarion, 2011.

3 Ibid. p. 286.

Écriture le 20/06/25