Certains lieux sont plus vivants que d’autres, les lieux sont un peu comme les humains, variés, exprimant avec plus ou moins d’intensité le génie justement des humains qui les ont fait naître.

Nous sommes partis ce matin tôt de Van, la grande ville de l’est de la Turquie, menant la voiture à tâtons vers les rives de ce vaste lac aux variations des bleus intenses. Un embryon de plage, comme une Riviera sans touristes, sans hôtels, juste la route qui suit les rives, juste la matière ensoleillée du matin. Le lac de Van fait un vaste creux dans la terre, entouré de hautes montagnes. Le paysage s’écrit en nous comme on le traverse, il trace l’immensité, il prépare la parole des hommes en lui, depuis des siècles.

À l’embarcadère, pas de touristes à part nous, juste les employés qui les attendent. L’îlot d’Aghtamar au loin. Nous attendons aussi, personne ne vient. Nous finissons par payer la traversée pour nous seuls, trois personnes sur un bateau de cent places peut-être. La lumière enveloppe tout ce qu’on voit, toute l’attente de cette église arménienne du Xe siècle en terre turque aujourd’hui. Est-ce la déchirure des peuples qui nous étreint déjà ? Nous savons que nous allons vers un chef d’œuvre, une exception préservée, en sursis précaire peut-être. L’enchantement de la lumière et les rumeurs de l’eau nous dépouillent, nous défont de nous-mêmes. La rencontre avec le génie humain n’a besoin que de l’essentiel du regard.

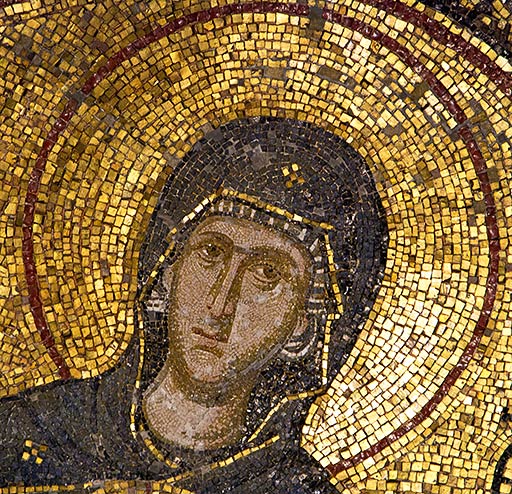

L’église au cœur des amandiers marque le paysage immense d’un signe presque dérisoire, qui ramène à l’humilité de toute parole, de toute cohérence qui révèle le monde. Au début du Xe siècle, le roi Gagik avait ici fait construire son palais dont il ne reste rien, en plus de cette église Sainte-Croix qui fait comme une solitude blessée au cœur de l’univers. On ne sait jamais bien ce qui fait la puissance d’un lieu, de l’exactitude de l’architecture en ses volumes multipliés, aux images de pierre couvrant tout l’édifice du peu de leur relief. La lumière révèle ces figures d’une étrange façon. Comme si tous ces personnages, ces bêtes, ces frises végétales prenaient vie l’un après l’autre durant juste un moment du jour, et qu’ensuite ils se mettaient en veille, effaçant presque ce qu’ils avaient à dire. Et leur vie au soleil, c’est comme une invite irrépressible à les boire, à les engloutir en nous pour les nourrir de notre mémoire.

Tout est léger ici sur les parois entre l’ocre et le rose, tout s’articule, tout est lisible. Cela fait un parcours pour l’œil tout autour de l’édifice. Sublime du lieu, de ces visages qui respirent, à peine sortis du lisse de la pierre. Sait-on jamais ce qui fait l’enchantement, la séduction ? On peut décrypter la beauté, la détailler, on ne la connaît jamais au fond. C’est comme une source où l’on puise l’eau bienfaisante des vies.

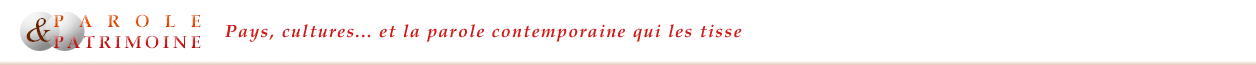

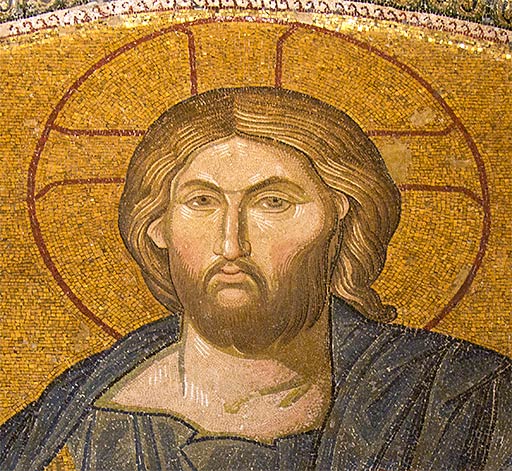

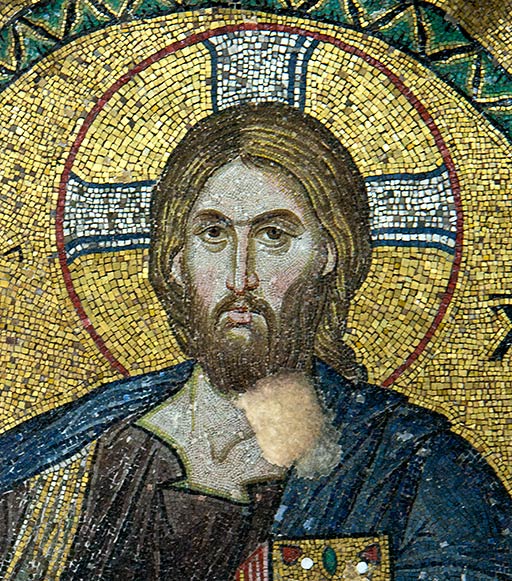

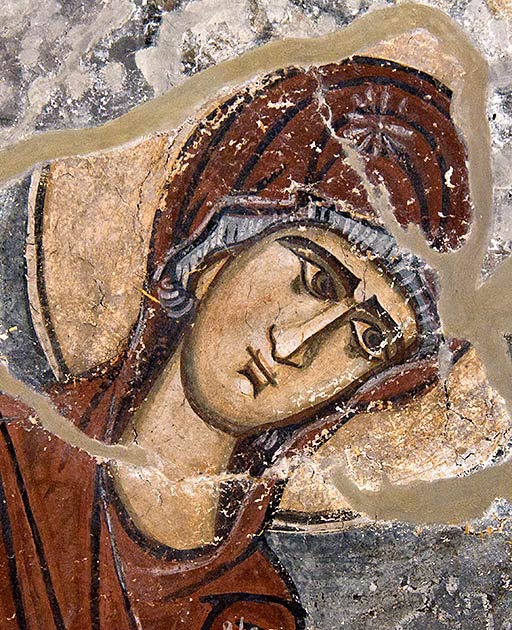

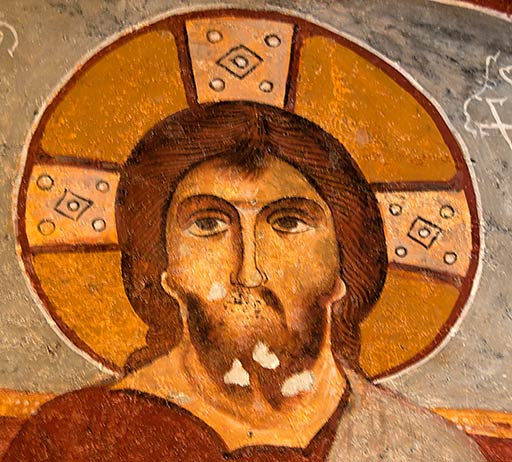

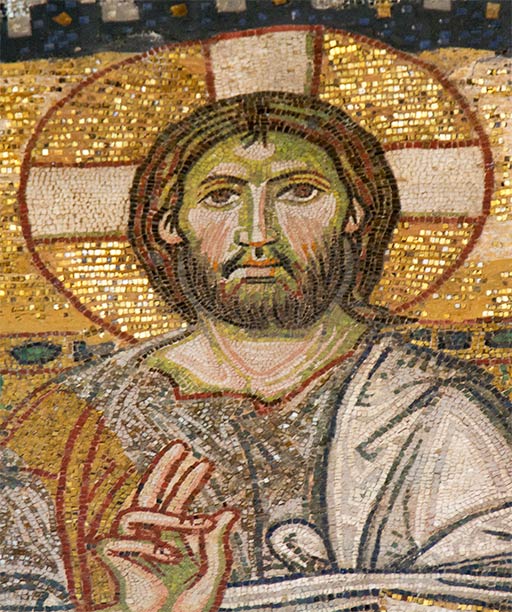

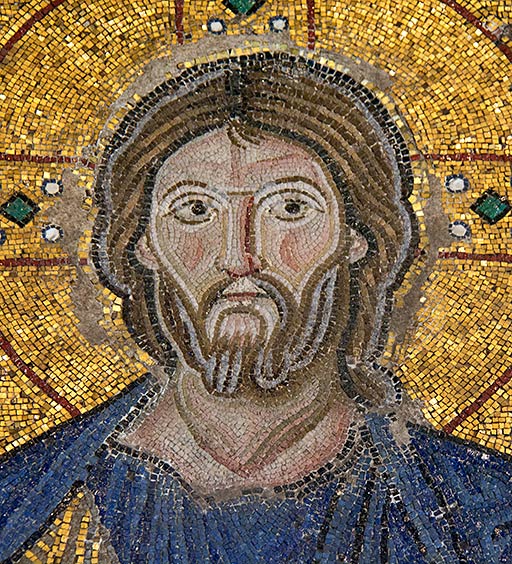

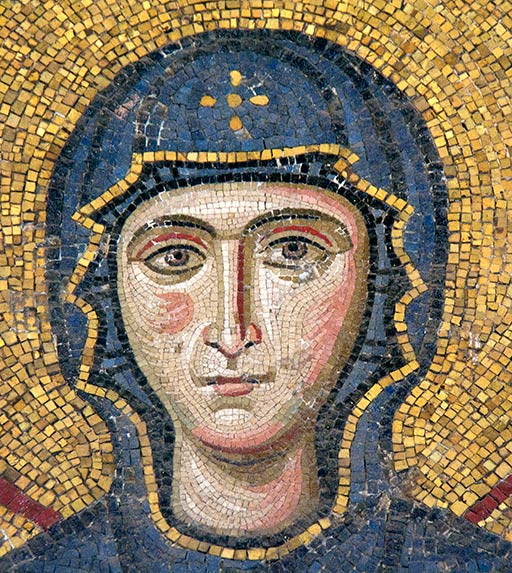

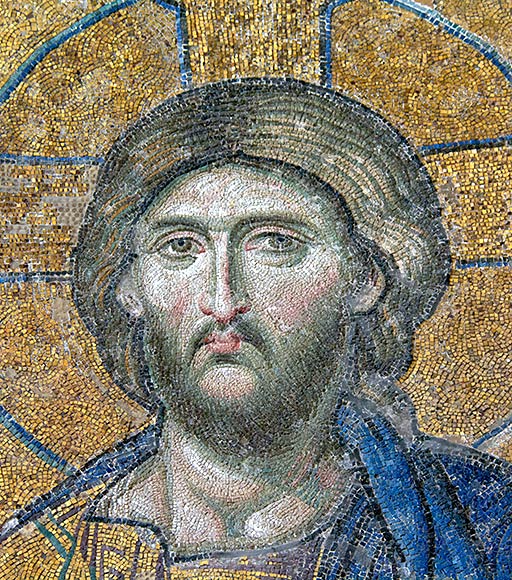

À l’intérieur, c’est une autre clarté qui nimbe les murs, qui dit la douceur extrême et l’ampleur modeste, qui cherche à révéler une autre densité de la parole. Tout est recouvert de fresques, dans les bleus du lapis-lazuli, dans le clair et les traits sombres qui soulignent les corps. On dirait un pays de l’enfance, avec ses visages graves et sereins, les lignes minimes, les formes exactes et remplies à la fois. Images qui nous imprègnent l’une après l’autre, qui baignent les corps, sans vraie hiérarchie, comme des gerbes de sensations qui nous irriguent.

Comment traduire ce que les hauts lieux du monde nous révèlent de la paix possible, et de son extrême fragilité, sorte de parole à tâtons qui tente d’échapper à la mainmise des violences et des douleurs ?

En 2010

Écriture le 23/01/25