Terminons notre parcours des visages byzantins par des vues de Géorgie, qui vont du XIVe au XVIIe siècles.

On pourra se rendre compte à la fois de l’évolution au cours du temps et d’une certaine permanence propre à ces images orthodoxes, qui se doivent de suivre les règles édictées au Concile de Nicée II, en 787, quand justement naît ce qu’on nomme l’orthodoxie, notamment la frontalité, l’immobilité des personnages, le fond doré du divin, la perspective inversée de l’image.

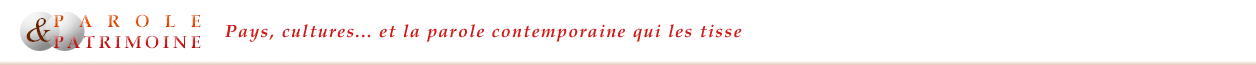

Sapara est situé au sud-ouest de la Géorgie, à flanc de montagne. On y accède par une piste de 10 kilomètres. En 2013, quelques moines y vivent encore, rieurs et bons vivants. Il y a ici deux églises, une petite du Xe siècle, et une autre plus grande, avec dôme, construite fin XIIIe début XIVe siècle, par la dynastie Jakeli, qui contrôlait la région.

Les fresques de celle-ci datent du milieu du XIVe siècle. Elles rappellent le style paléologue byzantin, dont l’influence se fait sentir jusqu’ici, très loin de Byzance.

Cette influence est aussi très présente à Ubisi, dont les fresques datent de la fin du XIVe siècle. Une inscription authentifie le peintre, un Géorgien du nom de Damiané. “ Le style qui domine dans ce décor frappe par le dynamisme des personnages1 ”.

L’image montre en bas le visage du Christ, dont on perçoit, malgré la dégradation, l’aspect assez libre. Au-dessus est représenté le mandylion, un tissu où le Christ lui-même aurait laissé son empreinte juste avant sa Passion, icône non faite de main d’homme, longtemps conservée à Édesse puis transférée à Constantinople et source de nombreux miracles. On remarque l’aspect bien plus classique de cette représentation, plus proche des canons des icônes.

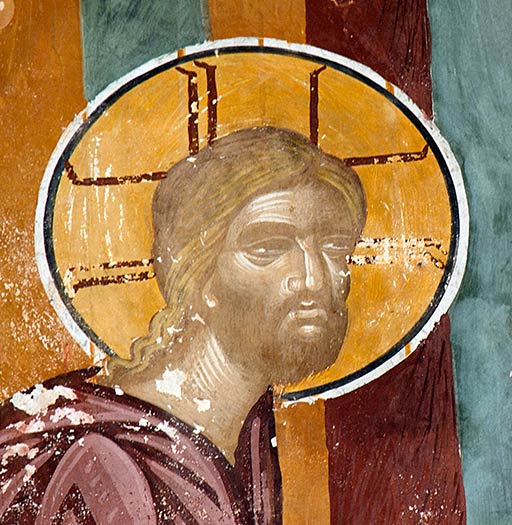

L’imprononçable Mtskheta est la très ancienne capitale du royaume des Ibères, à une cinquantaine de kilomètres de Tbilissi. Elle possède plusieurs églises dont la grande cathédrale du début du XIe siècle Sveti Tskhoveli, un des plus grands édifices religieux de Géorgie qui fut reconstruite à l’emplacement d’un bâtiment du Ve siècle.

Une restauration eut lieu au XVe siècle. Le grand Christ qui occupe l’abside date de cette période. Il garde des attributs classiques, mais le travail savant des plis du vêtement et certains traits du visage révèlent l’évolution de l’image.

Ghelati, avec ses trois églises, offre des fresques en abondance, sur une longue période, le tout au sein d’un ensemble architectural exceptionnel. Les deux images montrent le glissement de l’image byzantine vers la représentation du réel, sans que pour autant cela devienne la règle première comme dans l’art occidental.

L’église Saint-Georges est la plus ancienne érigée par le père du roi David le Constructeur, au début du XIIe siècle. Ce visage du Christ recevant le baptême des mains de Jean Baptiste date du XVIe siècle : fond doré qui remplit l’auréole, visage encore habité par l’intériorité mais aussi dessin des traits personnalisé.

Dans la grande église de la Vierge, certaines fresques datent du XVIIe siècle. Ce visage du Christ est extrait de la scène du lavement des pieds des apôtres, avant la Passion. Là aussi, le rendu très humain du visage tranche avec les aplats de couleurs voisins.

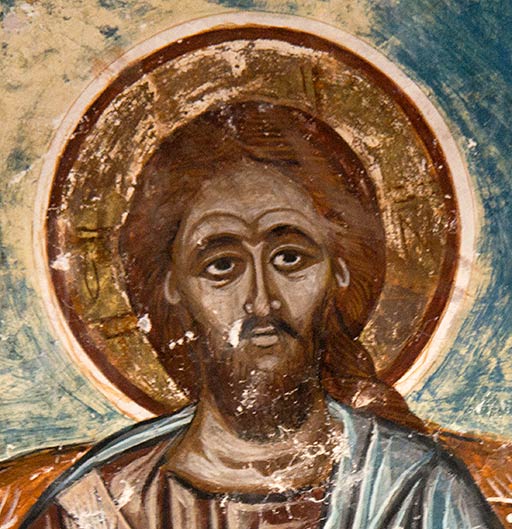

Nikortsminda est construite au tout début du XIe siècle. Tout l’extérieur est décoré de reliefs sculptés, scènes figuratives et motifs d’entrelacs sophistiqués. Et les six absides de l’intérieur – l’édifice est à plan centré – sont elles couvertes de fresques.

Ce visage du Christ, partie d’une Deisis, est d’une présence singulière. Si la posture est frontale, l’expression bienveillante et la douceur subtile des tons indiquent une certaine “ modernité ”.

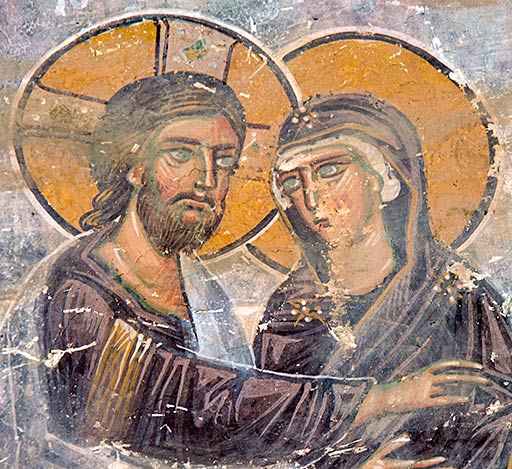

L’église du Sauveur, à Tsalendjikha, dans la province de Mingrélie, ne se laisse pas facilement découvrir. On arrive sur les hauteurs, et juste une vieille femme veille sur l’entrée. C’est ici, nous dit-on, le plus bel exemple de fresques de style paléologue de la Géorgie2. Des inscriptions attestent que le peintre de Constantinople Marcos Eugénikos serait venu ici travailler, à la demande du donateur qui envoya deux moines le chercher.

En fait, il aurait réalisé peu de peintures, mais surtout formé des peintres géorgiens. D’autre part, il y a ici plusieurs couches de peintures, une qui date de la fin du XIVe siècle, lors de construction de l’église, et une du XVIIe, qui serait une reprise d’un travail antérieur.

Malgré ces méandres dans les réalisations, les fresques sont d’une vivacité qui frappe le regard, comme on peut le voir sur les deux exemples montrés ici. L’archange fait partie du premier entourage du Christ Pantocrator, au sommet de la coupole. La scène du Christ, près de Marie sa mère, aux noces de Cana, pourrait dater du XIVe siècle. On évalue d’ailleurs facilement la différence de style.

1 Tania Velmans, Miroir de l’invisible, Zodiaque, 1996, p. 163.

2 Inga Lordkipanidze, Mzia Janjalia, Tsalenjikha, wall paintings in the Saviour’s Church, Chubinashvili Centre, 2011.

Écriture le 04/12/23